情人節最頭痛的是不是有沒有情人,而是想要找個人來吃飯也沒有。我在情人節的晚上沒有節目,母親不可置信地問我:「都沒有朋友約出來?」

母親懶洋洋,沒有準備晚餐,叫我自己在外解決。我在下班後撥電給她要不要打包晚餐給她,她說「好哇。」

所以我決定與母親一起渡過情人節。但回到家時,才發覺原來姐姐一如以往,臨時將她友人的約會推掉而呆在家裡,于是三個單身的人,又開始爭取使用電視機。

「姐姐不是約了朋友吃晚餐的嗎?為什麼她在家?我還想一個人靜靜地在廳裡看DVD。」我對母親嘀咕。

母親說:「你知道她的啦,喜歡最後一分鐘放別人的飛機…你可以看DVD的,我們不打擾你。」

所以,我依照原定計劃,特地挪出了近三小時的時間來看《The Curious Case of Benjamin Button》,由同事借給我的dvd。

●

老實說,我不是Brad Pitt迷,我先前對這部戲的花絮新聞也沒有留意,不過這部1920年就寫成的短篇小說的故事內容,依稀中不知從哪裡讀過,所以殘留一丁點的印象。

然後突然間就知道有這部戲了,而且我是看完後才知道原來此戲被提名了奧斯卡獎13項提名,Brad Pitt也競逐影帝。

然而在沒有任何準備的情況下,隱約對一部電影有大概的輪廓的話,有時會有意外的驚喜,也更讓我在看著電影時有漸進的期待。然而一部逾兩小時的電影其實要靜靜地坐著看,是一項考驗。

《The Curious Case of Benjamin Button》電影版改編原著後已面目全非,電影是講述一個甫出世就是80歲樣貌的嬰兒,給嚇壞了的生父遺棄在老人院外,由一個黑人看顧領養了,自小在老人院長大,被取外為Benjamin。他的年齡與生理成長是相反的,意味著他年紀越大,外表就會越會年輕。

所以,從80歲,到少年時70多歲、再到40多歲時,他的外貌才變成了年輕人,而這些戲份全都是Brad Pitt加上電腦科技飾演。

看這齣戲的原因第一是故事情節匪夷所思、第二當然是看Brad Pitt。

然而最感動的,當然是裡頭的愛情戲份。

但我覺得整齣戲的探討面真的太廣──生老病死、死亡觀、愛情觀、生命的質量與價值、愛情的差距、親情,還加上世界大戰等的歷史背景襯托,有史詩式的壯觀,但也有涓涓細流般的沉澱,而且這些都是嚴肅的命題。

看完整部戲後是非常地沉重,鋪排徐緩,加上整齣戲的色澤傾向樸素深沉、配樂等,都散發著幽幽淡淡的哀愁。

先說技術層面。除了出神入化的電腦科技整合,還有化妝技術以外,其實整觀來說我覺得Brad Pitt、女主角Cate Blanchett與飾演Benjamin養母的Taraji P Henson的演技是非常優秀,特別是Taraji P Henson,從年輕飾演到年老,舉手投足與語調等都入木三分,我特別地感受到那種母性慈愛。當戲份轉到她最終年老逝世時,看到她安詳躺在棺木裡的那一刻,內心有一絲絲的悲慟與畏懼。

我想這她的戲份投射著生活中的我與母親之間的關係吧,但是我不敢想像母親缺席的時刻。

後來才知道原來戲前的52分鐘都是堆砌出來的電腦特技畫面,我也沒有細辨這種出神入化的融合。但不少看過的朋友都說,其實戲始後的1小時是最沉悶的,我也有同感,加上Brad以老人腔的旁述,電腦畫面反而成為點綴品。

因為究其實,劇情如何打動人心,才是最關鍵。

●

其實看此戲精彩之處是看著Brad Pitt返老還童的過程,他的容貌、衣著的變化,到戲肉時就是他以本尊飾演的時刻,雖然我相信許多幕都經過潤飾,然而Brad Pitt在60年代出場時,每一幕都叫人怦然心動。我最喜歡是他外披著高領絨毛質的外套,一幅清謙拓落的裝扮,十分優皮族。那時他與女主角黛西一起拎著行李回到養老院,卻發覺其養母已逝世了。

而整齣戲他都是以壓低著嗓子,以低沉的老人語調說話,聽起來很穩重、內歛。特別是童年時段,他的那股老人腔真的是老氣橫秋,但是他外表上真的是一個暮年老人啊!

我們常說一些小孩天生聰慧的話,說起話來是「鬼靈精」、「人小鬼大」等,太青嫩的外表與老練世故的靈魂不相契,而Benjamin在這故事裡卻得在乍看快似腐敗的軀款裡,裝著一個青春的靈魂。

其實此戲另外最引人深思的是,我們如何看待年老與死亡?

我覺得近年來蒼老成為我生活中的一隱形議題,時時刻刻牽引著我去構想及觀照自己蒼老的心境。我現在踏入書局時會找一些養生與保健的書籍來看、還有更關注著自己的體質與體力,還要去健身,說到底是供奉著一幅臭皮囊。

只是迄今我還未花「鉅款」去購買護膚品或做任何美容。但是我更希望能累積著更多的精神財富,讓人生更加豐富起來。

當然我不能否認在內心深處有一把聲音告訴我,我畏懼蒼老朽壞的降臨,力不從心的困頓。

所以在電影開頭講述著Benjamin與一堆老人家一起渡過童年,他是越活得長久就越年輕,而那些老人們是排著隊向天堂報到,看著這一幕時,我腦海裡不停地想日後我會否也會與一班老人終老,排隊等死。當然未來的世界可能有更多養兒育女成人後的異性戀者,也會被棄置在養老院裡。

那時有香火與沒香火,有沒有下一代都沒有分別了。但那個時候我白髮遲暮了,會否樂天知命?

我們都在抗老,特別是同志都希望在外表上保持著光鮮亮頭,但心境與一束有閱歷的靈魂,怎樣也無法純淨起來。我們怎樣都回不到青春期了,而回頭看我們的青春期時,我們雖然有美好的精力與漂亮的皮膚、肉體,可是過得很白痴,將許多時光浪費在考試與上學,還有那種為賦新詞強說愁的感傷裡。

然而看著戲裡的Benjamin在40多歲時卻是一幅20多歲的少壯精悍的軀殼,那時他已累積了許多智慧與自信,卻可在青春的餘波裡為所欲為,包括浪跡天涯。

當然,到最後Benjamin開始回到少年時期時,就顯得驚駭。

我現在體悟到為什麼譚詠麟會說「年年都是25歲」,其實若是要我抓住其中一個年齡來木乃伊化自己,在20歲至30歲之間的年齡是最棒。

當然我也希望在往後我有更棒的生命狀態出擊,有更多的奇跡出現。

●

整齣戲最驚心動魄的是落在戲末,特別是Benjamin已返老還原成小孩時,但這些戲份都濃縮在不到4分鐘而已。女主角黛西變成了一個老嫗在養老院與自己昔日的丈夫一起渡日子,並照顧著那已返嫩的孩子時,那時的愛,是不是另一種昇華的愛情?

但那時Benjamin已患上了失智症,外表上是小孩,其實什麼東西都不記得了。

其中一幕是她在床上,朗讀著兩人在童年一起分享的相同故事書,此時男女兩方的生理外表對調了,她不再是童騃無知的小女孩,反而是男方還原成一個小男孩。

接著她看著他變成一個牙牙學語的嬰孩,連她的名字也喚不出來了。

而到最後Benjamin已成為一個活了80多年的嬰兒模樣,臨終前以一抹熟悉、並相認到黛西的眼神,死在風燭殘年的黛西的懷裡時,那一幕是很震撼──這就是兩個人在一起的一種誓約,這就叫至死不渝的愛情嗎?而婚姻又是怎樣?有了孩子又是怎樣?有了財富又怎樣?我們都在想著會如何與心愛(或曾經心愛)的人道別,但不是這一種方式吧?

我也記得有一位要好的女性朋友。她與她的丈夫是8歲時即相識,然後彼此有愛意,在少年時就談起戀愛,儘管男女兩方在馬新兩地求學,到現在他們終于成家在海外定居,在facebook裡看著他們過著童話故事般的故事。

但有一天她對我說,她覺得他們夫妻倆老了很多,因為他們太早認識,看著彼此的成長,也認知著彼此的退化與認識。他們現在只是30歲出頭而已。但走過遙遙的一段路,未來看似已滄桑。

然而,能與自己的另一半一起老去,我覺得是一種福份。她始終都是一個童話故事裡的公主。

我想起戲中女主角在1980年代與當時已成為少年模樣的Benjamin說:「你說得對,我真的不能如此堅強來撫養兩個小孩。」看著自己的另一半與自己走著逆向的方向與路程,但許多時候不是兩個人的外表開始有南轅北轍,更多時候是內在的變化已分歧了。

男女主角的愛情故事其實主軸是繞在「機緣」兩字。我們常說相逢恨晚、相逢不恨晚,都是那種方程式:在錯誤的時機,即使遇到對的另一半,還是錯誤的選擇,相反亦然。

我又不自由主想起椰漿飯。我與他的年齡差距那樣大。我現在已有3年多沒見過他了。再見他時他是否更年老了?或是成功抗老而駐顏有術?

但我們已沒有機會一起見證著老去。我們都是在錯誤的時機裡遇到彼此,我們只是恰好有需要時碰合在一起而已。

●

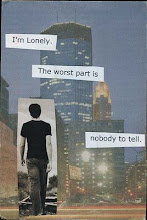

一直以來我們都在被洗腦著,情人節需要浪漫、開心,然而我是反傳統地一個人感傷地看完整齣戲,結結實實地告訴著我:情人節就是一個人的世界可能日後都是一個人的情人節!, 我得為自己負責如何排遣寂寞與讓生活充實起來。

只是以這齣電影來記住09年的情人節,給我的是另一番感悟,希望我可以領悟到更深更廣的生命真諦。