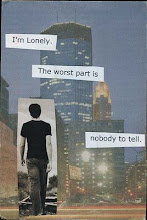

其實重點就是:他約了一名網友見面,但對方舉棋不定又諸多藉口,之後又被放鴿子,他求見不成又不知道原因,而感到煩躁。

這些似曾相識的故事,我也忘了我自己在哪篇文章寫過了,因為多到讓我感到麻木,不想去記取了。

我寫了以下的簡函給小廖,已略為修改:

「其實你的問題所在,就是你要調整你對別人的期望。

因為我們不能期望他人會依照自己的意願去行事。即使你心有不甘,但在個人主義當道的時勢下,人人都理直氣壯地自私。

你說的故事我已經歷過N次,數不清了。沒什麼大不了,當你再遇多幾次時,你就覺得沒有什麼了不起了。

你知道我現在怎樣處理那些冷處理我的人嗎?

我馬上block掉他,連facebook也block,總之就讓他在我生命中消失,他也找不到我。

以前的經歷告訴我:生不相見,死不相送。非常有用的一種心理按摩──畢竟生時相見都是功利性,求一夕之歡或別有目的,自己求見而勉強對方相見,有什麼趣味?」

小廖回覆我說:「你現在的豁達是年紀和經驗換來的。」

這句話多讓我感到蒼老與滄桑啊!這把年紀、滿身傷痕,鍛煉出來的卻還未是金剛之身。一切都可以化成三言兩語來寫了。

後來我再回小廖:「所以出道要趁早,年輕時受傷,比較可以耐得住傷害。」