Recent Posts

2014年10月4日星期六

表達

※

Hezt

我在車上對母親說,「還好當年你沒有送我去馬來文學校唸書。」

「為什麼?」

「因為我想如果我只會馬來文和英文,也不知道怎樣與你聊天。」

確是如此,我與母親只是說粵語, 粵語事實上就是我的母語了。但如今常常有許多事情,概念性的想法,或是一些新聞上的見聞等的,第一個冒現出來的詞彙就是英語,然後我再用粵語翻譯給她聽時,她往往是丈金八尺摸不著頭腦似地望著我。

有時我想,是否是住在台灣、香港等如此單元語文社會會比較好,至少在表達意象、概念或是指涉任何特有名詞時,會更為便利,因為大馬的社會是多元語言,華洋雜處,再加上方言等「一臂之力」 ,多元到有時是淪為四不像,語意不清,要陳述某件事物時,會一頭霧水。

例如我自己去到本地的旺角等的港式餐廳時,看到那些餐牌時,總覺得讀佛經一樣,怎麼都要經過腦袋裡去思考加工處理一番,因此大多數是看英文的會更加直接明快,知道裡面含的是什麼肉類及如何煮法。

但以前我有埋怨過我的母親為何沒有將我送去英校就讀,至少,至少不必在大學時一句英語也說不出口,讓人覺得蠢得不可救藥,那種啞口無言的無奈並非是自己笨,而是不知如何表達自己的意見。

後來,我接受了這個事實,英語,不是我的生活語言,它只是我的工作語言、交際語言,但用英語思維來過我的生活,那就不是我了。學英語的那種過程,其實是思維上一種打破現有的模型,走出去,一切是看自己的心態──難關是一道牆還是一道門,實則上是先解鎖自己,因為每道牆也是一道門。

我腦中翻飛著種種想法時,沒有宣之於口,回到最初,還是慶幸能從母親身上學到粵語,雖是方言,但至少是我們母子間的媒介。

這時,母親也回應了,「是啊,如果送你去英校,可能你的前途會好一些…」我聽畢,想打岔,不關語文教育之事,很多事是看後天的個人造化。

但母親接著說,「其實現在你常和我聊天時,你的用字很深,有些字我也聽不明白。」

我靜靜地「嗯」了一聲,想起平時她許多時候總是一臉茫然地看著我在說話,但也耐心地傾聽。

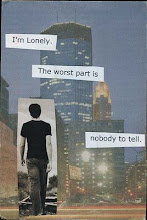

車子奔馳在高架天橋的大道上,路燈瑟黃,我心想語言的溝通與表達可真是一道修不完的功課吶!我在想著日後該如何深入淺出地與母親溝通時,看到她望向窗外。

「 逛了一整天的廣場,你先歇一下,到家了我再叫醒你。」我跟母親說。

「不了,我要看看這夜景,很久都沒有這樣遊車河了。」

聽到這句話,覺得有些黯然,近來真的過度投入工作,沒有閒暇陪母親外遊。

我不語,靜靜地讓母親享受著車窗外的夜景。

車子繼續奔馳,路還是繼續走下去,一起回家。