有沒有試過很努力地跟一個人對話時,你看到對方的眼神盡是一片渺遠的空茫?他的眼睛像長了一層翳般讓你穿不透,你就知道這是一場失敗的溝通。

因為對方不知道如何接話下去,僵在那兒的話兒,那就是說對方不明白你在說著什麼,他也不知如何回應。

有沒有想像過這種感覺多麼地氣餒?你將自己的說法與立場一一敘述出來,鋪陳有序,但對方卻如同陷入五里霧中,然後就是望著你。

最近我對一名朋友就有這樣的境遇了。別誤會,大家都是泛泛之交,而非「飯飯之交」,彼此沒有什麼性方面的吸引力,但共通點只是彼此都是同志。我們一起吃飯,聊天,旨在一起消磨時間。

然而當我滔滔不絕時,他常常就是愣愣地望著我,有時他根本無法回應,因為他的神情告訴我,他彷如消化不了我的話,宛如我向他倒灌著一大缽濃稠的苦湯,但那時我並非說著什麼學術道理,我只是在談著奧斯卡電影,又或是一本書藉的風格。

或許在他面前,我已到了鑑賞這些小事物的地步,以致根本沒有深研的他,無法順暢地接話下去。

對他的底蘊,我當然知道,有時我為了讓他更投入我們的話題,我索性直接問他:這件事情,你會有什麼看法?

這已是近乎是詰問的一種手法,就是想要他表態──是非對錯、黑白兩隔的,就道個清楚,別含含糊糊的。

豈料他只會答:我覺得還好。(而你可知道我最討厭是滿嘴都是「還好」的人)

而到對方發言時,我會聆聽,然後聽著他說著說著,卻發覺他的陳述的要點越來越渙散,到最後不知所謂了。我再疑惑地望著他時,他就慌了。

由于我們的話題無法深入地談到其他國家大事等的,我們就談娛樂、休閒等一些較為輕鬆、「含金量」不高、也沒甚技術性知識的話題了。

接著他談起一些流行歌曲、書籍的意見,都出現誤差理解情況,我猛說「不是這樣的」,接著我壓抑不住了,因為難得找到共同話題,就見獵心喜地開始分析著情況時。驀然一望見他怔忡的眼神,我赫然發覺自己已多言了。

那一刻真的很沮喪。我體諒每個人的學識、修養都有自己的歷史背景,歷經豐富多姿或是單調狹窄的洗禮,而學養與見識水平高低不一,但絕對沒尊卑之差,只是要怎樣才能遇上一個同一頻率、談起話來可引起共鳴的對象呢?

●

除了找不到對話對象,較困頓的是如何找到一個調整得宜、進退有度的說話技巧?在遣詞用句、句式舖陳、口吻語調等要如何去匹配談話對象的學識水平?這就是溝通的竅門了。

我記得有一次我要向母親解釋iPhone的apps是什麼,因為她不斷詢問誰誰誰的女兒L小姐到底是從事什麼行業,而L小姐正是負責apps的市場宣傳。

所以我就說,L小姐是負責「軟件」的宣傳工作(究其實apps就是software),但母親不明白什麼是「軟件」,我就說,那是一套程序,去執行任務的程序。

母親更狐疑地望著我,因為到底什麼是「程序」、「執行」,對這兩個關鍵詞,母親完全欠缺概念,我又打個比喻:例如你用微波爐時,你要烤雞,又或是弄蛋糕,只需按一個掣,而那個掣就是設計好的程序,也就是說,那是一種軟件了。

母親說,「哦,我明白了。」

但下一次我再提起「軟件」時,母親說:我真的不明白什麼是「軟件」。

那一刻我真的想不到用什麼比喻來進行這場溝通。

但我想到愛因斯坦那句名言:「Everything should be as simple as it is, but not simpler.」。事情就是那麼簡單,但我還未到達那種從簡馭繁、深入淺出的出神入化地步。

●

當然,「軟件」等這些是具體知識,具一定的技術性。但更多時候,我發覺我有很多看法,又或者對某某事情有角度,有立場,心底裡就有一股非常強烈的慾望想分享,想仔細、具體地表述出來。

然而當我言說出來分享時,或是我說話不亮麗,又或是我的嗓音沉悶,但往往欠缺他者另一面的激盪,又或者引不起共鳴。

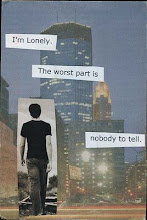

那種感覺是真正的孤單,因為驀然覺得自己處于一個浮遊的孤島中,而這孤島是自我流放形成的。

但說到最後,我也是庸人一位,並非是什麼學識超脫之輩,更不敢持才傲物,只是有時想:如果能遇到一個與你好好談一席話的對象,真是一種難得的福氣。

ps:這些都是我在封筆停寫部落格時的想法,那時沒甚交流對象,就一古腦地碰到人就直言不諱地如同開水喉般,可能嚇壞人了。

如今我回到這裡喃喃自語了,難怪人人都說寫作是孤單的事情。啊,孤單萬歲。

Recent Posts