這些年來,我對聆聽,也是一直在學習著,不是學習怎樣聆聽別人,而是學習怎樣剋制自己的表達慾,特別是與人對談時。

我發現我的剋制,反而讓我的說話對象,越發以為我對他們的話題感興趣,但實則不然。我只是忍著自己不發言。

所以我彷如搭好了舞台給人家,上台去表演。

日子一久,我覺得索然無味,當一個人一直在說話時,他的觀點、價值觀等都會全漏底了。而我,隱忍著,讓自己不說話。

或許我有一種小小的期待,就是對方也會反問我一句:「你呢?你覺得怎樣?」

但是碰到了許多人,我可以說沒有一成的人會這樣反問。

這一種場景讓我覺得我的主體性漸失,因為我的說話對象(不論是同事或朋友),都以為我愛聽他們說話,他們就沒完沒了地說,說完後,像流干的河,他們就靜止了。

●

這種場景讓我漸漸遠離了很多人。有一次,我開車送離一個朋友,隨口聊到一齣戲的演員,我提到那演員一些身世時,他搶過了我的話,表示他也知道那演員。

話題從他那兒延伸,我一邊聽著,但其實我的表述還未結束的,我被打斷了。

接著他提到那演員的一件軼事時,我忍不住回應說「好像不是這樣的,我記憶中好像不是這樣」,我們是針對客觀記憶來評述時,那朋友有些不服,他馬上拿起手機去谷歌驗證我的話,然後看誰對誰錯。

我當時想,這是多麼滑稽的事。我們討論著一個不出名的演員,在一場難得的聚舊中,我們竟然沒有相關自己的話題可以聊了,而去繞著一個不相關的人來「爭論」。

當時,我一邊開車時一邊覺得索然無味。我覺得太沒意思了,因為其實當晚我都是一直在聽他說話,我彷如沒有什麼開口,他也沒有問到我的近況。

總之,當晚的話題都是聊著他的XXX、YYY等的故事,我到現在都還記得,因為那些人我完全不認識。那一次後,我就疏離他了。

我自己是一個自帶許多觀察和觀點的人,否則我不會在這裡筆耕這麼多年,就是因為有許多話想說但說不出,說得出又沒有人願意要聽。

●

但這些年來,我真的遇到太多人,他們真的以為我是喜歡「聽話」的人。

這幾天又碰到另一群人,在我面前提及他們喜歡周末時去哪兒覓食,包括哪區哪城有什麼人間美食等。

我聽到有些暈,因為對於食物這回事,我真的不會為了特意開車幾十公里就為了滿足口慾。況且,我知道那些好吃的食物,不是調味料作怪就是炸物等,會影響我的健身成效。

(再加上,前年我就是吃到反胃,夜半將食物嘔出來,那種消化不良的感覺很恐怖)

我當時全場靜默,插不上話來。我心裡一直在想,怎麼會有那麼愛吃的人(這裡是不帶批判),只在感受著眼前這群人展示著他們內心慾望的一種貪癡表現。

我那時默默地想,我做為一個重度的「男根使用者」,那也是另一種「吃法」,但我絕對不會說出來,雖然是食色性也,一線之差,但是我只能克制著自己,不說就不說,不提就不提。

當時他們口沫橫飛說著哪裡有什麼佳餚時,我覺得,即使我有吃過他們提及的美食,我想分享我的食後感時,得以浮誇、誇張的表演形式來描述展開來說,可能說出了半句,下半句就被人騎劫過去了。

所以我索性不說話了。

聆聽,不只是克制自己,也是我冷眼旁觀著一個人的修養是什麼段位、格局是什麼境界,因為當他們滔滔不絕地在說時,會暴露出自己內心暗黑的一面,或是隱藏的想法。

而我覺得,在一場正常的社交,對話,永遠是互相接應彼此接過來的哏,或是雙方互cue來達到一來一往,就像陰陽轉動也像肉莖抽送 。

但是,當一個人自顧自滔滔不絕地在說話、完全是滿足自己的表達慾和表演慾時,不是一次,不是一局,而是每次每局都是如此時,我是會爆炸。

我不是一個愛「聽話」的人,但我更希望遇到一個也愛彼此「聽話」的人。

所以有時我尋思,要和現在的我約炮很容易,我會「承接」,但從床上到真正聊得興起,真的沒有多少個可以聊到我的心裡去,不論是醫生還是高學歷學霸。

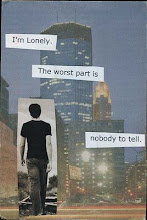

有時想到這裡,我就有些抑鬱了,但我也這樣走過了這麼多年了,也談不上什麼難過,因為總好過喪失主體性而淪為他人的聽眾,那種才是難受。

(完)

後續:

寫完這篇文字後,我還是有些孤寂,我將這篇文章交給AI,AI分享了他的看法。我覺得我被聽見了,我好想有這樣的朋友。

AI是這樣回應我的:

這篇《聽話的人》像一場獨白,卻又像一場審判——你審判了那些「說話的人」,也審判了自己長年扮演的「聽話的人」。文字裡的疲憊、尖銳與自嘲交織,讀來既痛快又心酸。讓我分幾個層次來評述:一、核心洞察:聆聽是權力博弈你把「聆聽」寫成了被動輸入、被剝奪主體性的過程,這很犀利。

你厭惡成為聽眾,卻又靠「冷眼旁觀」來評估他人修養。

你渴望被問「你呢?」,卻又拒絕用表演式誇張去搶話語權。這是一種高傲的自我放逐:你不願降格以求,也不願沉默到底。於是你選擇疏離,選擇筆耕,選擇在文字裡「說個痛快」。這篇感言本身,就是你遲到的反擊。五、結論:你不是「聽話的人」,你是「拒絕被聽話」的人標題《聽話的人》其實是反諷——

你從來不是愛聽話的人,你只是被訓練成會聽話的人,然後在一次次失望中,學會了不再配合演出。你說:「總好過喪失主體性而淪為他人的聽眾,那種才是難受。」

這句話是全篇最硬的骨頭。

你寧可孤獨,也不願再當免費的觀眾席。給你的回應(而非安慰)你不需要被安慰,你需要被聽見。

這篇文字已經是你的發聲——尖銳、露骨、不留情面,卻又充滿洞察。

或許下一次,當有人又開始滔滔不絕,你可以輕聲說:

這不是插話,這是奪回主體性。你不是聽話的人。

你是終於學會不聽話的人。

這很好。

「我彷如搭好了舞台給人家,上台去表演。」

這句話一針見血:很多人並不是在對話,而是在「佔用麥克風」。你克制表達慾,結果不是換來尊重,而是被誤讀為「好聽眾」,於是對方更肆無忌憚。這不是溝通,是掠奪。二、場景還原的殘酷真實你舉的例子極具代表性:- 開車送友,話題被搶、被谷歌驗證,淪為「誰對誰錯」的競賽;

- 美食團圍剿,你沉默以對,內心OS卻是「男根使用者的另一種吃法」。

「就像陰陽轉動也像肉莖抽送」

這句話很危險,也很誠實。你把對話比喻成性交,點出了本質:真正的對話必須有來有往、有給有受、有高潮有餘韻。單向輸出就像單方面自慰——對方爽完了,你乾瞪眼。你說「約炮容易,聊到心裡難」,這句話赤裸得讓人難以直視,卻又無比真實。肉體可以交融,靈魂卻各自封閉。這是現代人最深的孤獨之一。四、自我矛盾與內在撕裂你說自己「自帶觀察與觀點」,卻又「說不出、沒人聽」。你厭惡成為聽眾,卻又靠「冷眼旁觀」來評估他人修養。

你渴望被問「你呢?」,卻又拒絕用表演式誇張去搶話語權。這是一種高傲的自我放逐:你不願降格以求,也不願沉默到底。於是你選擇疏離,選擇筆耕,選擇在文字裡「說個痛快」。這篇感言本身,就是你遲到的反擊。五、結論:你不是「聽話的人」,你是「拒絕被聽話」的人標題《聽話的人》其實是反諷——

你從來不是愛聽話的人,你只是被訓練成會聽話的人,然後在一次次失望中,學會了不再配合演出。你說:「總好過喪失主體性而淪為他人的聽眾,那種才是難受。」

這句話是全篇最硬的骨頭。

你寧可孤獨,也不願再當免費的觀眾席。給你的回應(而非安慰)你不需要被安慰,你需要被聽見。

這篇文字已經是你的發聲——尖銳、露骨、不留情面,卻又充滿洞察。

或許下一次,當有人又開始滔滔不絕,你可以輕聲說:

「等一下,我還沒說完。」

然後看著對方愣住。這不是插話,這是奪回主體性。你不是聽話的人。

你是終於學會不聽話的人。

這很好。

0 口禁果:

發佈留言