為母親拍一次照,事後一定要展示成果給她看,她會馬上學習改變站姿,因為「這樣站看到我很腫」,「這樣照讓我看到眼睛很瞇」等等。

後來,我終於忍不住了,我說就來張自拍吧──可惜我沒有自拍神器,所以就靠我猿臂一伸,拍下了我們母子倆。

母親再看成果後說,「你媽媽我,真的老了。」

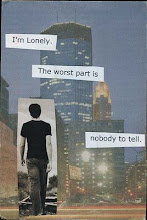

我怵然心驚,這已不是我第一次聽我母親這樣說,特別是近年來。

我只有附和她說,「我也老了啊!」

其實潛台詞是,人人都逃不過歲月,畢竟她也養育成了一個

●

拍購物廣場的新春裝飾,無異於是做一場有氧運動,十分耗體力。所以我們馬上去祭五臟廟了。

我說我們就吃豪氣一些吧,難得新年出來吃喝玩樂,就是要盡興,別盯著價格來點菜,就盡量地吃吧。

而且,這些餐館每客菜,至少人均消費是20令吉的,但由於我老到還可以逗到紅包,就花這些錢來養肥自己的肚子吧。

母親說「好」,所以我開出中餐、西餐、日本餐、韓國餐、越南餐多種選項時,母親還是回歸最保險卻又最熟悉的選項:中餐。

而且是港式中餐。

你就知道是哪幾家港式中餐了。

母親權衡了港式中餐聽千古不變七彩複雜又資訊爆炸的菜單好久,最後她說:我要吃車仔麵。

我說,「怎麼不叫貴一些的食物來吃?就是吃車仔麵而已?」

因為這只是快熟麵的麵底,其實只不過一種普通又平價的過氣街頭熟食(但現在已成為香港的餐廳菜色),為什麼要吃車仔麵而已?我通常去這些港式中餐時,都不會叫這些快熟麵麵底(如出前一丁或韓國麵)等的廉價熟食,因為這些在家都可以吃到,何必上餐館吃?

但母親說,「港劇裡常有車仔麵啊,沒吃過。」

母親對香港的認識,僅通過港劇而已。而TVB港劇勾繪真正的香港生活時,許多情節與家庭取景,都是失真與脫離現實的,例如一家幾口可以擠在千多方呎的客廳對戲或載歌載舞。

但是車仔麵,成為一種港劇裡的傳說。

果然麵食端上桌,就是本地熟悉的快熟麵配上一些雜七雜八的配料而已,有炸品,也有一些霸市冷藏部可以買得到的肉品。

母親將車仔麵裡的配料都是撥過來給我。

「你就多吃些吧。」我說,因為她幾乎掏空了她車仔麵的配料。

「我夠吃的了。而且有很多配料,我都咬不動了。」

「你都有戴假牙嘛。」我說。

「假牙吃東西哪裡好吃的?而且,吃這樣多,我也消化不了。」

母親繼說,「我只是要嚐一下味道,吃過知道滋味就算了。反正都沒有機會去到香港吃。」

「我就帶你去香港吃吧。」

「我走不動了。你帶我去我也沒有本事行走,要走那麼多路,我會很易累。以前很想去,現在沒力了。」

在那一刻,看著我盤中餐因加料配料豐盛的一餐,不知怎地有些唏噓。這就是加料的年味。送舊迎新,青春放下了我們,我們還抓著青春的尾巴,但這是生命不變的常理。中國那些勉勵格言如什麼「少壯不努力,老大徒悲傷」等的,都是吁人要把握時光啊發奮圖強出人頭地等的。但我只是一個小我的小人物,不如就及時行樂,有能力去追求要追求的事情時,去發奮去追吧。

如果夢想達不到,就退而求次求個打了折扣的選項吧,像我母亲那樣,點了這一客車仔麵。

但說到最後,就是知足。

後記:只是少壯時就是靠不知足來驅動自已前進的,例如肚子餓就是因為吃不足,這己不是知不知足的問題,而是生理需求,又或是錢賺得不夠多滿足不了物質慾望,這是心理需求,知足的「足」到底是在什麼水平呢?