我常覺得是如此地格格不入──找不到圈子。在現實生活中已不是主流圈子了,人人都在說生孩子講育兒經了,我還是在講著旅遊經而已。那麼平時的消遣活動吧,那些非同志圈的朋友無人去做健身,那歌影視的嗜好,也是追捧中港台的中文圈子。

獨樹一格,就是有這樣的壞處嗎?

我昨晚拒絕觀看金像獎頒獎典禮,反正那些影后影帝的戲我一部也沒看過。香港電影我覺得已式微、沒落了,中國電影等也不合口味,而台灣電影我覺得太矯情。

所以統統拒看。

我昨晚反而收看電視真人秀:Live to Dance。看著Paula Abdul做評審時在每場表演都用盡了花俏的讚美語,我覺得這就是看英美真人秀的最大好處:學習怎樣用不同的角度去讚賞他人。

到後來Paula Abdul在總決賽時,讚美之詞說盡了,她索性拿出紙條來宣讀那些讚詞:咦,那不是劇本嗎?一切都是在編寫裡面的。

後來我就開電視機,就看了2010年時Sandra Bullock奪得奧斯卡影后獎的電影:《The Blind Side》。當時對這套電影一點了解也沒有,只從一掠而過的預告片中覺得Sandra Bullock染上的金色卷髮非常地矯飾,後來我看到電影原來的劇本故事卻相當感人:原來是跨種族的家庭倫理劇,而且我覺得很易引起共鳴。

後來我才發覺,原來戲裡的一個男配角,即飾演Sandra丈夫的演員長得可真帥,其中一幕還看到他露出一對結實的二頭肌時,我心想:到底此君是何人?

之後我才查到原來他是美國鄉謠歌手的天皇巨星,Tim McGraw。也是當年我曾非常喜歡的Faith Hill的丈夫。

但我之前對這人,一無所聞。怎麼會這樣?

我想在大馬,除了流行歌曲以外,其他歌手多數是不會經過大肆宣傳來報導,這些鄉謠歌手在大馬(除了現今的Taylor Swift、當年的Shania Twain以外),真是鮮少躋入大馬英文歌流行榜內。

而這位Tim McGraw,現在年屆四十多歲,早已是殿堂級巨星,唱片銷過4000萬張,原來他是一名會唱歌的乳牛,這可真謂有眼不識泰山。

他在The Blind Side裡的戲服裝扮等看起來是如此中年叔叔,溫和而親善,但我谷歌他的舊照時,才發覺他當年出唱片時,都是背心牛仔的粗獷打扮,又或是露出一片毛茸茸的胸肌,簡直是輻射著讓人流口水的男人味。

後來這讓我想起一兩年前,我也看過Renee Zellweger主演的一套chick flick,名為《New in Town》,男主角則是Harry Connick Jr,後來我查看後,也後知後覺Harry 也是暢銷歌手出身,音樂才華出眾,他後來在去年成為美國偶像的指導歌星,親自上台彈琴演奏,讓我刮目相看。

為何西洋娛樂圈如此多才華橫溢、長得高大好看(而且有的是乳牛身型這bonus),而又可跨界演而優則唱的藝人?為何這些全方位藝人多得是而讓人易于錯過,但香港等華人演藝圈則屈指可數?

這也是我喜歡看英文劇集或電影之故,往往會有這種意外的邂逅──原來此人此君背後出現在鏡頭前,他背負著另一個身份,又或是他已有盛名。

所以當我讀到劉嘉玲終于拿到金像獎影后了。我想起二十年前看《新紮師兄》港劇的歲月──那時我才小學,現在我已成年好久在這裡寫著成人文章了,劉嘉玲還未退休,而且還當紅著,而且才大器晚成來奪獎。

而現在中文影壇等,為何都是那幾個紅了幾十年的劉德華等來演戲?為何仍是在吃著老本找這些美其名是長青樹,不好聽的是老妖精來鎮住電影票房?

那種歲月錯位、相映對照的感覺真是很強烈。到底是我改變了,還是以前我所認識的中文歌影視世界並沒有改變?

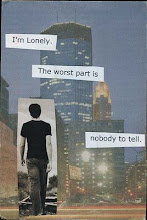

所以我常常覺得格格不入:為何身邊的親友還是在收聽、收看著中文歌影視的娛樂?我現在是孤寂地說著這些,恐怕又是喃喃自語而已。