去年我去中國的方所書店,買了一本英文書──在中國竟然買英文書,其實是很不值得的,但在當時的氛圍下是好想馬上擁有那本講解經濟學的書,所以買下了,即使其實在馬來西亞是買得到,而且會便宜一些些。

回馬後斷斷續續地讀,讀到書中作者不斷地引述起當年的科技神片The Matrix三部曲來講解他的論點。我想起我好久沒有看這齣戲了。

印象中我記得第一部The Matrix我是看得如癡如醉,但第二部和第三部是在同一年上映,但我覺得不知所謂,純粹是欣賞畫面美感,內容的晦澀實在是難以嚥下去,也看不明白。

那年是2003年。

這陣子因為宅在家辦公,晚上時終於爭取到一些「基本人權」,可以在下班後,呆在客廳看電視來讓自己享有一刻寧靜,而恰好Unifi TV裡有不斷重播The Matrix三部曲,馬拉松式的連播,我在不同時段斷續地中途插入觀看,過後再上網翻看一大堆浩瀚的影評解讀等。

漸漸地,才明白了這故事在故弄玄虛地講了一大堆宗教、哲學等的大命題價值觀的探討。

當然不得不佩服此片的編劇──兩位已變性成為女人的The Wachowskis姐妹檔的創意,而幾年前Sense 8連續劇8也是因為捧她倆的場,但最後我還是覺得他們的作品Sense8等讓我深覺審美疲勞。

這時我不禁想起到底2003年後,我的世界改變了什麼?

2003年以當年識見水平的我,肯定是領略不了The Matrix後兩部曲的涵義,而且當時在戲院中看著最後戲肉時──男主角Neo會見The Architect,還有與Oracle(預言家)講的是那些似是而非的哲理性對白時,除了英語的語言障礙,更多是當時的心智是沒有辦法、沒有能力去及時消化、領略這種繞圈又頭暈的大道理。

而現在的我,人到中年,彷如懂了一點點,重看回時才發覺原來講的是這麼一回事。這個成長的跨度,是17年。

當然2003年時發生很多大事情,張國榮與梅艷芳在2003年中和年杪相繼離世,還有SARS疫情爆發(但比不上現在COVID-19的沖擊),還有伊拉克爆發戰爭等,那一年感覺上是兵荒馬亂,波雲詭譎的危情時刻。

當然這些國際大事並非像此時此刻一樣,受到新冠病毒疫情所桎梏,會猶如人在其境,身同感受。這些在當年,是成為我與身邊朋友之間的話題,成為閱報時的一些點綴而已。

而當年我進去戲院看The Matrix Reloaded; The Matrix Revolutions時的心態,該只是抱著一種看續集來捧場追潮流的意向而已。所以最後看著The Matrix Revolutions的戰役時,覺得那只是換了場景的戰爭片,但為何而戰,誰勝誰輸等全無概念。

當然,年輕時就是有這樣的資格來渾渾噩噩的。看戲就只是打工仔的生活閒暇娛樂活動。

畢竟,人在時代之下,個人的力量也是如同滄海一栗,日子還是自己過得好好的。

但就個人的經歷而言,我現在回想,2003年外界的世界大起大落配襯了我的生活,但其實那一年我內在的生活也是起了很大的轉折。

那年我26歲,還是一個無處安放的男同志。

在事業上,剛跳槽去另一間公司,從一個結束的篇章延伸到另一個起始點,但基本上一切歸零。

是的,是一個零(0)。

由零開始做起,從職業生涯的專業知識開始,到一個情慾世界與自我肉體開發與探討,從零開始,再到做一個零。

我怎樣學習做一個同志零號,這也是我在《亞當的禁果》的發軔動力,還有歸零後遇到種種的經歷。

那一年,我也開始加入了健身院,每月給月費,希望自己能成為一個符合同志圈標準的乳牛,沒有教練,也沒有上網或是買書來用功鑽研如何健身,更甭說在膳食上下功夫,然後覺得會悲憫著自己,艷羨著他人。

我現在細細地回想,我在2003年起,其實對娛樂圈、電影或是什麼的非工作相關的資訊,我己漸漸放下,包括在2003年之前,我是有想過還要去讀碩士,或是用心地寫小說,成為一個真正的作家,但在2002年時發生一件事情,真正讓我放下了這夢想。

那一年開始,我也停止閱讀文藝小說,之前還會追捧黎紫書等馬華作家的作品等,另外會去湊湊文學圈的熱鬧,還有看影評、聽買專輯,或是去看戲票看香港電影,就是一種文藝範的佛系生活──一邊廂覺得一盞茶一首歌就這樣感懷下半生,以及看到大富人家燃放煙花也會憤世嫉俗臭罵一頓,但另一邊廂,卻響往著一種詭秘又刺激的同志性生活。

那記得那時我全情傾注我的熱情在工作上,汲取各種專業知識,包括脫離了風花雪月傷悲春秋的文學作品後,我只看一些內容硬核而拳拳到肉的文章,當然,是發現自己的能力與識見,在職場上不中看,不中用,連說一句英語也沒膽量。

這種過程,該是一種入世,走入世俗的舉動。

當然,就在那一年,我與男同事發生了不應發生的關係,我更在一種錯覺之下,以為性與愛是綁在一起的,因為中文教育的我,以為「性愛」就是同一回事,但明明sex就是sex,love就是love。我理解錯誤,感情觀、性愛觀也錯得離譜。

這也是這陣子在疫情時,我時爾在家陪著母親一瞥重播的無線電視劇,或是晚間看到《The Chronicle of Narnia》三部曲的重播時,我又找回維基百科,得知The Chronicle of Narnia第一部原來是2005年的電影,但是我對2003年以後的一些對我工作無利的閒暇小事等,包括哪一首歌紅過,我統統都跳過了,我的生活已成了工作為重心。

然而,傾情付出在工作,到頭來,工作就只是一份讓你餬口的生計,但不是一份自己的家產。當你不在那個崗位時,人家也不會記得你是誰。學會做事,未必學會做人。

我現在回想起來,工作上的付出,未必帶來甜美的幸福回憶。而我覺得在2003年後的我,生活上是空白的,因為我現在即使努力地想起17年前、16年前的有發生過什麼重大的人生哩程碑時,都沒有深刻的印記。

還好,我寫下了《亞當的禁果》,這是我僅有的珍貴日記與回憶。

2020年就這樣白耗了幾個月,停頓了腳步,也讓我有更多時間去省思。然而基本上我的生活主調,還是以書為主,前幾次我去香港,大家都以為我是去三溫暖尋歡作樂,但其實我更多時間是呆在二樓書店裡尋找我的樂園。這一次從一本英文書「溫故知新」,老遠跑到緯度30.5的中國城市買英文書,再巧妙地牽回去2003年的日子,而在17年內生活卷墨迹漫漶,有些像發夢般的恍如隔世。

醒來,就這樣成了中年人。

Recent Posts

2020年5月28日星期四

2018年2月18日星期日

這裡有一項告白

※

Hezt

這裡有一項告白。其實我是很愛說話的人,而且我可以滔滔不絕地說話,我腦袋裡有很多想法,或是經歷過很多事情。可是不知為何,與同事、朋友、密友、網友出來見面時,我總覺得我是扮演著忠實聽眾的角色。

或許在人家面前,特別是那些超愛講話的「演講家」,我就會據守一隅,退回去自己的畛域,默默地聽人家說話。充其量是聆聽,有時是看秀,有時則是會吸納那些重點精華,銘記在腦海中。

當聽眾也未嘗不是一件好事,畢竟不是人人都有「聆聽」的能力,充其量是有耳聞的能力。而我覺得我是有能力一方面聆聽,一方面引導對方吐露更多,並在適時將對方述說的要點做簡短的歸納,意味著我有吸收著對方所說的話。

(這或許是我為何可以在這裡分享到如此多獵艷奇遇,因為,我不會放過任何機會用言語來撩撥對方,直至發生了非常豐富的情節)

但不知為何,我總覺得我要遇到有多一些聆聽能力的人,機率真的很少,除了我的母親。但是我的母親很多時候是因為詞彙不足,對特定概念抓不準,所以需要簡易地對她化繁為簡,說起白話來。

但我的母親是一個稱聽的聆聽者──條件是要在適當的時候。我覺得這種聆聽,也是一種無條件的母愛體現。

然而,我最近真的有暗中做過一項統計,那些與我面對面談過話的朋友(臉書聊天的文字交流不算),還有自去年起約見的《亞當的禁果》的幾位網友,到底有多少人會反問回我:你呢,你怎樣?

機率是1%。

重點來了,當我欣喜若狂地聽到這種提問,例如說到工作經驗時,對方在述說一小時終於告一段落後,他再反問我:「那你是怎樣的?」

我就口若懸河地述說起我的情況了,我的感受、感想等。

但我最常遇到的反應是:「算啦!」、「哦…」、「別理那樣的人了」,接著無語,再帶過話題,然後對方再引導回自己的處境,話語權再度回到對方身上。

與一位舊友見面時,傾聽他說完過去他自己的經歷後,我只是聽的份兒,接著我就自己報上我的近況,我的工作處境,我遇到的人與事,以及從中萃練出的生活想法等時。

對方只是裂了一嘴的牙對我微微一笑,就靜默不語了。

老實說這是非常黯然神傷的一件事。我是覺得這樣被打發與敷衍了,是完全秒殺進一步交流的契機。

這種敷衍態度有可能是:

一)他對我的話題完全沒興趣,因不關他的事

二)我的述說不精彩

三)這是他慣有的回應方式,他覺得微微一笑就是一種反應了

四)他對我的話題是沒有想法

五)他詞窮,不知如何做反應

我與這樣的人聊天,會覺得沒甚趣味,也沒甚意味。

這也讓我每次看港劇時,越發覺得那根本是在做戲,拍對談戲時,話題總之會像網球般彈來彈去,彼此互接球而不會讓話題落空到冷場。當然了,因為這是戲劇,一定要靠對白來撐場,但真實生活就像蔡明亮手下的戲一樣,會形同默片般,彼此啞然,只有畫面在流轉。

另有一種敷衍話就是「還好」、「辛苦你了」、「平常心吧」、「隨緣」、「會過去的」、「看時間吧」、「船到橋頭自會直」、「別想那麼多」云云,這是一種假、空、泛、虛的妄語,其本質是等於「不好意思」那樣而已,特別是當我對你述說了一大堆後,你只是說這種意思意意思的話時,我就覺得是一種佛系的矯情。

這種答案,其實最適合一般交際場合來打發對方,也是一種百搭的短語,例如拜年遇到姨媽姑姐問起你幾時結婚,你說「隨緣」,問你是否有花紅,你說「平常心吧」,長輩對你說辦年貨時人擠人塞車,你說「辛苦你了」。還有問你她做的年餅是否會過於油膩時,你說「還好」。

我不會這樣答覆別人,我只有在心情不佳時會拿這樣的話來推搪與敷衍別人。但是,如果是出來面談的朋友、舊朋友,甚至是同事一起吃飯時,我是不會用這樣的話語與口吻來冷掉整個場面。

我總覺得當你在聆聽對方的意思後,反問「為什麼」,或再追問深入一些,是一種磨練自己的思維,以及鍛練己身應答能力的機會。可是不知為什麼,我越扮演這種角色,我就會退守成為一個by default的聽眾。

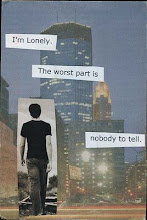

這幾天份外感到落寞與孤單,可能是農曆新年之故,也可能是與那位朋友敘舊之後所帶來的心理沖擊。

要找到一個可以聊天的對象真的太難了,聊天不是只是單方面,單一方的聊,而是雙方彼此有探究理解的互動。

今天年初三我在餐館看到鄰座的外國夫妻相對兩無言時,我就覺得這樣的相陪相伴太冷酷了。如果淪落到相對無語時,那何必在一起?

後來我有想過,這是否與我做零號是相通的?做聆聽者,就是被硬塞,或自愿被塞不屬於自己的事情,做零號,就是承受著一根不屬於你的肉體入體內,那是被活塞。我是否已有這種天性來做「零」聽者。

所以我正式宣告,我不想再做誰誰誰的聆聽者的角色了。一如這文章劈頭就寫的,我也是有很多話要說的,很多想法想分享的。但是,我還是未找到聽眾,所以,我就以文字記錄下來好了。

希望你聽到我的聲音,而且我是有聲音的。